#153 偶然から生まれた往復書簡から

合理性追求の先に

こんばんは。関東は雨が続く土曜日でした。気圧もだいぶ下がったり、雨の音が強くなるにつれて気分も内側に向く(思索に耽る)ようになるので、さきほど一気に本を読み終えたところです。

読んだ本からもらったパワーが大きすぎて、今日はあまり筆が進みそうにありません。感想として何を書いても、読んだ上での自分の感覚の変化を書き表せるとは思えないのです。私のように言葉を綴る力を日頃から訓練していない者にとっては、感想を書くのがとてもハードルの高い本です。ただ、だからといって書かないということを筆者は望んでいないとも思っています。昨日書いた「偶然」「必然」の話に興味がある方には、特に読んでいただければと思います。

哲学者と人類学者の間で交わされる「病」をめぐる言葉の全力投球。

共に人生の軌跡を刻んで生きることへの覚悟とは。

信頼と約束とそして勇気の物語。もし、あなたが重病に罹り、残り僅かの命と言われたら、どのように死と向き合い、人生を歩みますか?もし、あなたが死に向き合う人と出会ったら、あなたはその人と何を語り、どんな関係を築きますか?

がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が、死と生、別れと出会い、そして出会いを新たな始まりに変えることを巡り、20年の学問キャリアと互いの人生を賭けて交わした20通の往復書簡。

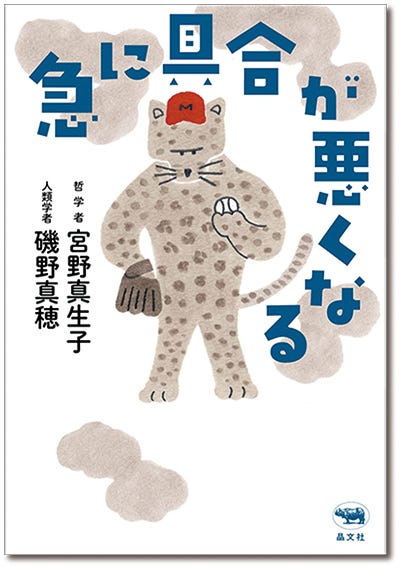

年齢にして、私とほぼ同学年の女性二人が交わした往復書簡。上記に出版社の宣伝用のあらすじを引用しましたが、読了した今は、「ちょっとそういうことでアピールする本じゃないよな」と思える表現もあります。ただ、自分ごとに置き換えて考えさせることでより興味を惹き手にとってもらえる効果を狙っているのだと思います。なにせ、どんな風に世の中の沢山の人に広がって受け止められていくかを、筆者二人がこの上なく楽しみにしていたから。軽い気持ちで手にとってもらえるのが良いのかも。表紙にこんなポップ?なイラストを選んだのも面白いなぁと思います。チーターがピッチャーをしているのかな?

貪るように一気に読んでしまったので、近いうちにもう一度ゆっくり読んでから綴りたい…。

合理性を追い求めすぎた結果、世の中はとても便利で快適になりました。生活に必要なものは概ねお金さえあれば手に入るので、一人でいてもなんら不自由なく過ごせる社会になりました。しかし、肝心の「自分」の輪郭がゆらいだりぼやけていたり、また自分の輪郭を掴むための他者との関係や「わたしたち」という共同性を、深みをもって築きづらくなったりしています。他人に迷惑がかからないようにとか、めんどくさいやつだと嫌われないようにとか、勝手に距離をとったり無難な言葉を選んだりすることが当たり前のようになりました。

病気や苦しみを持っている人のことを助けたいけど、”多様性を大事に”とか”Diversity & Inclusion”とか”パワハラ・モラハラ”とかの言葉が先に出てくるので、 「こんな言葉を言ったら相手は傷つくのでやめましょう」「良好な関係性を築くには」「自分の意見は言わずに共感を示しましょう」「頑張ってというのは辞めましょう、相手はもうすでに頑張っています」「多様性の時代なので・・云々」などのノウハウが先に出回っている気がします。自分でどうするかを考える前に、お行儀のよいマナーを沢山インストールできている人こそがスマートで分別があって良い人という認識になっているのでしょうか。

村八分になることなども覚悟の上で、自ら土足で入り込んで「ぶっちゃけ、どうなんだ!?」とデリカシーのない質問をすることなど、とんでもないものとして憚られる時代の空気になっているのではないかと思います。

実際に、私が時折手伝っている講演活動において、「苦しんでいる当事者にはどんな風に接したらよいのでしょうか」というような、事前にマナー(ルール)を尋ねるような質問が毎回必ず出てきます。それを聞くことが一概に悪いとは言えないし、忙しい日常の中で自分以外の当事者に関心を寄せられることだけでも大きな変化なのですが、やはり、「ルールから外れない」「規範を守る」、そしてハラスメントで排除されないような「リスク管理」が先行している気がするのです。それがサバイブする上で合理的だからなのかもしれません。

私は反対によく意図せず失言してしまうタイプです。もし有名人だったら炎上していたかもしれないぐらいデリカシーに無頓着な面もあり、それはそれで大問題なのですが、当たり障りのない関係性を継続させる方がむしろ苦手です。

#友達少ない

なので、社交の場なども苦手で、体調が良いときはああいう場で話すような軽い話もできなくはないのですが、自分で重視していないから話したことを全く覚えていないので、よく怒られます。(気分が乗らないと本当に聞いているだけになる。)ただ、この本を読んで、出会いの機会を自ら逸していることにも気づき、人の世における「偶然の出会い」を大事にすることと、「タイミング」を相手と作り出していくことに、もっと敏感になって楽しんでみたいなと思いました。これって、無理に八方美人になったり好かれようと愛想を良くしたりすることとは違うんですよね。。

#まさか今さら気づいた?

上記は本の根幹のテーマについてはほぼ触れておりませんが、今日思った純粋な気持ちを書いてみました。

本ニュースレターのバックナンバーはこちらからご覧いただけます。

🐦 Twitter:@ayakoPizumi

🎧 無限塔の秘密:Spotify / Apple / Google / Amazon

☕️ 活動Link:https://linktr.ee/jediaya

「偶然の必然」という言葉は私の中ですごく納得しました。アヤコPの”Everything happens for a reason”は私も昔から自分に対してつぶやいていました/います(1)"Everything has its meaning"。

一方で「偶然」で起きていることの中で、気になったことはスルーせずに掴み取ることも大事な力だと思っていて、そのためにはアンテナを張っているとか、自分がある何かに気になっていることを認識しておくことが必要だと思っています。以前、私は学校の授業で(2)"Chance comes to the prepared mind"という言葉を教わったのですけど、こういう姿勢も大事かなと思ってます。私が昨夏アヤコPに連絡をとった時の気持ちがまさに(2)でした。その結果今起きていることが(1)かと。(やべ、熱くなって書き過ぎてしまった)